長久手市指定無形民俗文化財

豪華な馬具で飾った馬の上に、「標具」と呼ばれる大きな飾りをつけて、神社に奉納する「警固まつり」。

今年は10月8日(日)、「上郷警固まつ

り」が開催される。馬を警固する火縄銃を持った鉄砲隊と棒の手隊、総勢約160人が隊列を組み、大草熊野社、北熊神明社、前熊多度社に奉納する(雨天決行)。

長久手市は、旧村の岩作、上郷、長湫の3地区がそれぞれに違った形式を伝えている。

馬の塔の特徴と由来

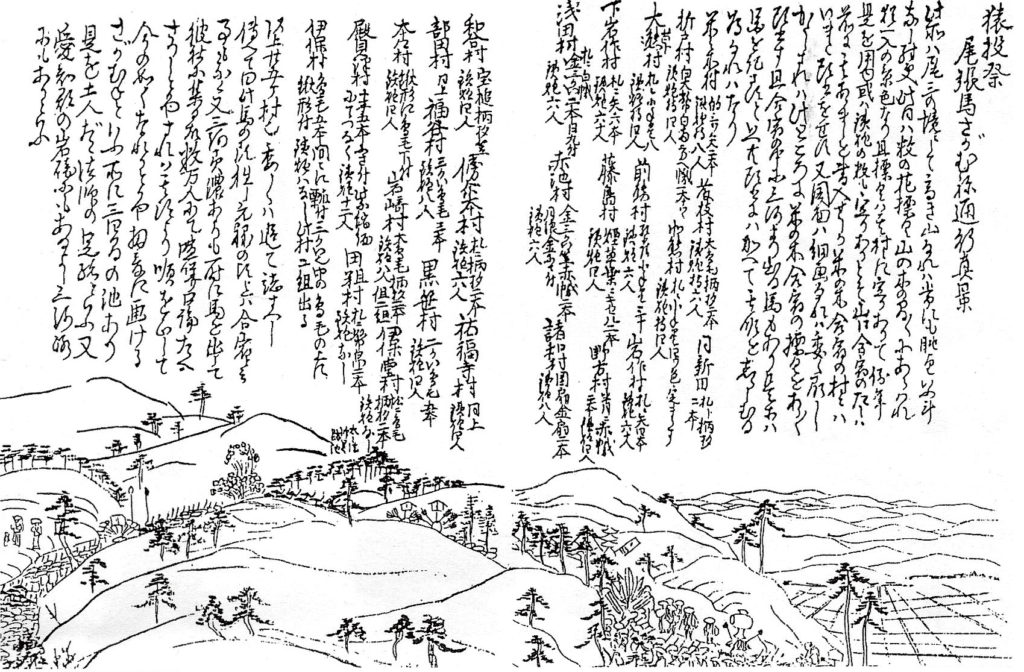

馬の塔はかつて尾張、西三河で行われた代表的祭礼習俗のひとつで、標具と呼ばれる札や御幣を立て、豪華な馬具で飾った馬を社寺へ奉献するものである。

(町史より)

「警固まつり」ってどんなお祭り?

さてこの警固祭り、記録によると「馬の塔」や「オマント」の呼び方で天文22年(1553年)までさかのぼることができます。「種子島」としてポルトガルから鉄砲が伝わったわずか 10年後に、ヤリやカマ、長刀などとともに、この火縄銃を持った若衆が馬の警固に加わったというのですが、真偽のほどはさておき、鉄砲隊など現在の祭りの形が整ったのは、江戸時代も末期のようです。

標具は奉納する村々のシンボル。御幣やお札を飾ったものですが、これを守ることは、現在考える以上に大変なことだったのですね。

今に伝わる「警固まつり」ってどんなお祭りなのか、毎回シリーズでお届けします。

※愛知県棒の手保存連合会発行(平成5年)の「愛知の馬の塔と棒の手沿革誌」